『Yokohama Nurse』

について

横浜市看護職員のシンボルマーク“Yokohama Nurse”は、2羽のカモメが大空を自由に羽ばたく様子と、看護の心をハートの形で表したもの。いつでも、どこでも、患者さんのもとに飛ぶように駆けつけて、心のこもった手当てをしてほしい。さらに横浜市看護職員としての自覚と誇りを胸に、職員同士互いを尊重し、補い合いながら看護の質を高めていってほしい。そんなメッセージを込めています。

つねに患者とともにあり、

人間的なふれあいをとおして

患者の主体性、

その人らしさの回復を支える

患者さんと共にある─。

それは、疾病を見ているだけでは決して叶いません。

患者さんがいま、何に悩み、何に喜び、

どうしたら前を向けるか。

目の前の“人間”を見つめて初めて、

「その人らしい」回復を助けることができるのです。

冷静な頭(Head)で考え、

温かな心(Heart)で寄り添い、

スキルと思いのすべてを

自らの手(Hand)に込めていく。

3つのHのその先に、

「あなたが担当でいてくれて良かった」と、

患者さんから声をかけていただける日が、

きっと来るはずです。

横浜市看護職員のシンボルマーク“Yokohama Nurse”は、2羽のカモメが大空を自由に羽ばたく様子と、看護の心をハートの形で表したもの。いつでも、どこでも、患者さんのもとに飛ぶように駆けつけて、心のこもった手当てをしてほしい。さらに横浜市看護職員としての自覚と誇りを胸に、職員同士互いを尊重し、補い合いながら看護の質を高めていってほしい。そんなメッセージを込めています。

私たちは健康のあらゆるレベルの

患者さんに

真心と思いやりを込めた

安全な看護を提供します

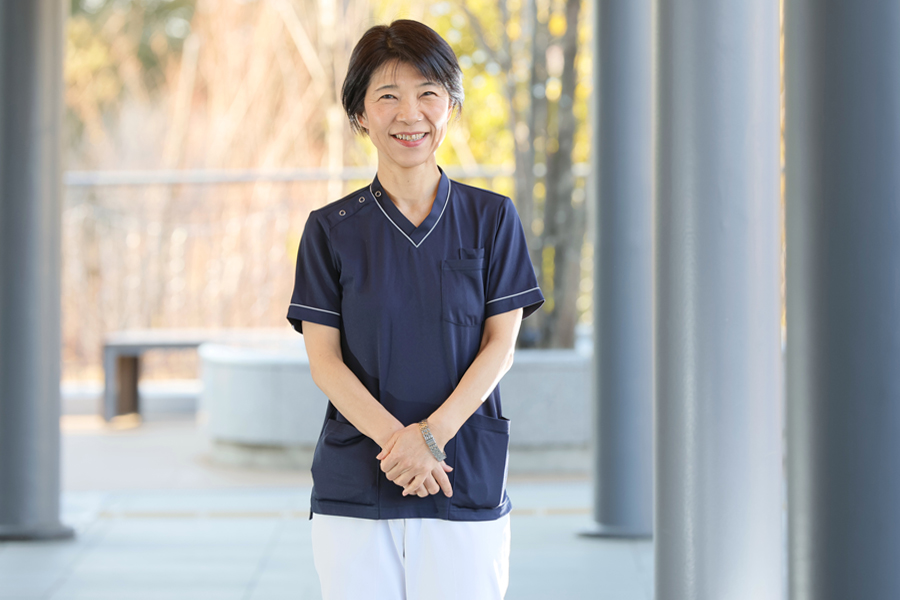

病院は「人」で成り立っています。中でも職員の約半数を占める看護師は病院の要です。 そんな病院の要であるスタッフたちには「答えを待つ人」ではなく「自分で考え、行動する人」であって欲しいと思っています。チームとして目指すゴールは一緒でも、そこに至るまでの道のりは同じである必要はありません。一人ひとりがそれぞれ考えた行き方で、みんなでゴールに辿り着ければ良いのです。

もちろん必要な判断やサポートはしますので、まずは自由に考えてみる。自分で考えた方が楽しいですし、達成感や喜びも、より一層感じられるはずです。

スタッフが成長していく姿を見ることは、管理者として嬉しいものです。 ある新人看護師は、念願叶って小児科に配属されものの、すぐにコロナの流行が始まりました。当院は、第1種感染症指定医療機関ですので、感染症患者を積極的に受け入れていました。小児科でも成人患者を受け入れることとなり、小児科で働くことを楽しみにしていた彼女は状況を受け入れきれない様子でした。

コロナの流行が少し落ち着いたある日、彼女はインターンシップに参加した看護学生に向かって、こう話をしていました。「市民病院は、小児だけでなく成人も看られる看護師に成長できる病院です。」

今の世の中、確実な未来はありません。取り巻く状況が変わっていく中で、戸惑うことも当然あるでしょう。それでも “柔軟に適応する力”“状況を前向きに受け止め対処する力”をスタッフたちは持っている。彼女の言葉からそんな力を感じ、とても頼もしく感じました。

「人が好き」。私が看護師を志した理由の一つです。人のカラダだけでなく、どう感じ、考えるのかという心理面も含めて、とにかく「人」に関心がありましたので、人と関わる仕事がしたいと思い、学校の教師と迷った末に看護師の道を選びました。スタッフとの関係、患者さんとの関係、いずれも「人」と「人」との付き合いです。相手の人となりを知ることは、関係性を深めていく上で大切なことですので、スタッフとはインフォーマルな会話も大切に考えています。何気ない会話から、その人の考えの「核」となる部分に触れたりすることもありますし、逆に自分の考えを理解してもらうことにもつながっています。

患者さんとの関係においても、患者さんとのベッドサイドでの世間話など、一見深い意味がないように思える会話が、その方の本心を知ることにつながったりしますので、日常のコミュニケーションもとても大切なことだと考えています。最近では、当院でも業務の電子化やタスクシフトを進めていますので、患者さんと向き合う時間が少しでも増やせると良いと思っています。

高度急性期病院として、腹腔鏡下手術や先進医療など難易度の高い手術を1年間で約7,400件実施。全15室ある手術室では、麻酔科医が手術の進行を常時コントロールし、1件1件の安全を確保しています。看護においても高度なスキルが求められる救急医療の現場で、キャリアを積むことが可能です。

誰にとっても入院は不安を伴うもの。そこで看護師が入院前の面談で、安心して入院生活が送れるよう説明を行います。入院後は切れ目のないサポートを実施し、無事退院を迎えられる日まで、多職種と連携して支援します。

地域周産期母子医療センターとして、産婦人科と小児科が一体となって対応するのが特長。自然分娩、母乳育児を推進し、完全母児同室での母子のサポートを行います。助産師による母乳外来、マタニティービクス、ベビービクスなどにも取り組む中で、多方面からのケアに携われます。

2014年に神奈川県DMAT(災害派遣医療チーム)指定病院となって以降、災害発生時に迅速に出動できるよう、訓練を重ねています。また広域防災訓練にも参加して技能の維持向上に努め、院内の防災意識向上に貢献しています。

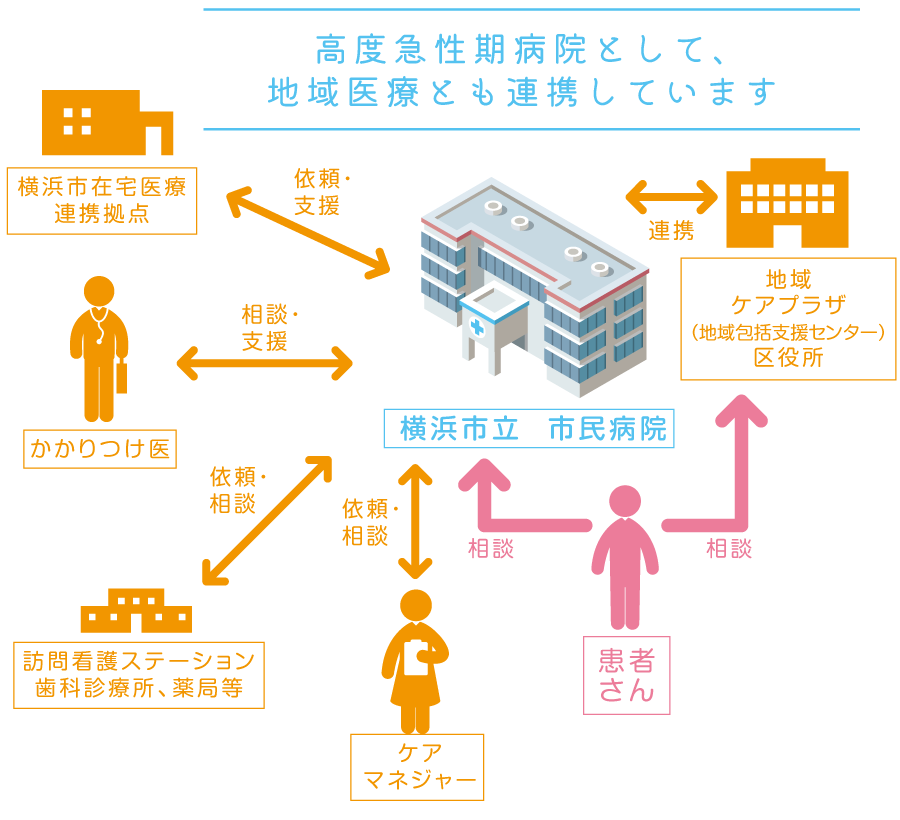

高齢者が要介護状態となっても住み慣れた地域で暮らせるよう「地域包括ケアシステム」を構築する横浜市。その中で高度急性期病院の看護師の役割は、入院中の患者さんのADL(日常生活動作)の向上を通して、早期に地域に戻れるよう支援することです。退院後は患者さんやご家族の生活を、地域の医療・介護職員と共に支えていきます。

地域がん診療連携拠点病院・がんゲノム医療連携病院として、地域医療機関と連携しながら、患者さんの病態に応じた医療を提供しています。がん相談支援センターでは、患者さんやご家族の不安に寄り添うことを大切にしています。外来化学療法室ではQOLを重視し、多職種が連携して安心できる治療環境を整えています。

ベッド数26床を有する感染症病棟。第1種感染症指定医療機関、第2種感染症指定医療機関、エイズ治療中核拠点病院の役目を担っています。

耳鼻咽喉科・皮膚科・形成外科など幅広い診療科に対応しています。

緩和ケア内科内に25床の個室を完備。患者さんがその人らしく、穏やかな毎日を過ごせるよう、心身の緩和ケアを行っています。

消化器内科・外科、呼吸器内科・外科、炎症性腸疾患に対応しています。

白血病や悪性リンパ種など、主に血液内科疾患に対応。無菌室を始めとする特殊施設も完備した病棟です。

保育士が常勤する小児病棟。子ども達が緊張しないよう、「遊び」を交えながら入院支援を行っています。

産科病棟として、年間約1,400人の出産やその後のケアを支えています。

泌尿器科・婦人科・脳神経内科・乳腺外科・眼科の混合病棟です。

心臓血管外科・循環器内科の患者さんのサポートをする病棟です。

脳神経外科・脳血管治療科・糖尿病リウマチ内科・整形外科・腎臓内科の治療を行っています。

手術室は全15室。年間約6,000件の手術を行っています。

集中治療室 (Intensive Care Unit) において、重篤な急性機能不全の患者さんを24時間体制で管理しています。

高度治療室 HCU (High Care Unit)では、ICUより重症度の低い患者さんを受け入れています。

早産児や何らかの疾患を抱えた新生児を、NICU(新生児集中治療室)で集中的に治療・管理します。容態が安定してきた新生児は、引き続きGCU(継続保育室)でサポートします。

1日平均1,300人~1,400人の患者さんを受け入れる外来。告知や治療方針決定などの重大な場面において、患者さんやご家族の「こうしたい」という思いを大切にしながら、必要な支援を行います。

看護師、医療ソーシャルワーカー、事務職員が相互に連携・協力し、地域医療連携、入院前面談、入退院支援、退院前後訪問、病床管理を行っています。

7C病棟

4A病棟

4B病棟

手術室

ICU・CCU

NICU/GCU

私たちはその人らしさを

大切にした看護を実践し、

市民の「いのち」と「くらし」を

支えます。

“自分の目で現場を見ること”私が管理職となってからも大切にしていることの一つです。

看護部長になってからも、病棟や外来などには毎日顔を出しています。「今日は忙しそうかな。」「育休明けのスタッフの様子はどうだろう。」など、現場の様子を自分の目で見て、雰囲気を肌で感じるようにしています。もちろん気になることがあれば、後でスタッフや師長に声をかけて確認しています。

看護部長となるとスタッフから話かけるハードルが上がってしまうようですが、些細なコミュニケーションも大切だと思っていますので、スタッフたちには構えずに話しかけて欲しいと思っています。

当院は、神経難病の患者さんも多く受け入れています。医療的ケアを必要とする患者さんが住み慣れた場所に戻るためには、地域の関係機関との連携が大切です。私たち病院の看護師が架け橋となり、退院前から患者さんと地域のスタッフをつなぐことは、患者さんや家族の安心にもつながります。

ある患者さんは住み慣れた場所に戻るため、退院前からヘルパーさんへの実技指導や、訪問看護ステーションとの情報共有を行い、退院前カンファレンスには往診医など総勢20名ほどが参加しました。退院後には、訪問看護師に同行してその方のご自宅に訪問させていただきました。患者さんの退院後の様子を知ることができると同時に、患者さんを取り巻く地域医療スタッフの力を実感することができたのは、非常に印象に残っています。

訪問看護ステーションとは、退院調整に苦労した患者さんについて事例共有会を開催することもあります。患者さんの退院後の様子を共有したり、「こうやって退院前から家族指導をすれば、退院後の生活がスムーズにいくよね。」などと意見交換をしたりすることで、院内の退院支援のあり方を見直す機会にもなっています。

地域で暮らす生活者である患者さんが住み慣れた場所へ戻るために、急性期からの関わりは必要不可欠です。スタッフには、目の前のことだけに捉われず、広い視野を持って積極的に地域と連携していって欲しいと思います。

スタッフの頑張りは、私自身のやる気にもつながります。スタッフが頑張っているからこそ、自分も頑張らなくてはと思いますし、スタッフにも「看護部長も頑張っているから、自分も頑張ろう」と思ってもらえていれば嬉しいことです。

看護師として働く中では、心無い言葉に傷ついたり、めげそうになったりすることもあると思います。私にもそんな時期がありましたが、助けてくれる人がいて、1人でも味方がいると思えたことで、前に進むことができました。私自身も周囲の人を助けられる存在でありたいと心がけていますし、当院は、助け合える上司や同僚、仲間がいる病院だと思っています。

当院の看護部の理念にあるように、その人らしさを大切にした看護を実現していくためにはどうすればよいか。周囲の人たちと知恵を出し合いながら、粘り強く物事を進めていって欲しいです。

専門的な医療機器を備え、24時間365日、脳卒中診療が行える体制を構築。突然発症する脳血管疾患に対して、迅速な診断と治療を行い、回復期へと繋げます。脊髄脊椎・膝疾患の治療では骨の内部構造の変化を調べ、骨粗しょう症、脊柱管狭窄症などの診断と治療も実施。多職種との連携の重要性が増す中、看護師はその調整役を担い、チーム一丸となって“患者さんとご家族に寄り添う看護”を実践しています。

主に脳血管疾患・脊椎脊髄疾患・整形疾患などの急性期治療が終了した患者さんを院内外から受け入れている回復期リハビリの拠点。入院生活の全てをリハビリと捉え、「できるADL(日常生活動作)」を「(普段通りに)しているADL」に変えることで、在宅治療や社会復帰をサポートしています。回復した患者さんが無事退院する光景は、スタッフにとってやる気の源です。

患者さんがその人らしい生活を続けられるよう、医師、入退院支援看護師、医療ソーシャルワーカー、リハビリテーションセラピスト、薬剤師等と入院時から情報共有を行います。患者さんやご家族の意向を確認しながら、早期に住み慣れた地域に戻れるよう生活の再構築を支援しています。

集中ケア認定看護師、認知症看護認定看護師、摂食・嚥下障害看護認定看護師、脳卒中リハビリテーション看護認定看護師、感染管理認定看護師、手術看護認定看護師などのスペシャリストが、地域のイベント参加や様々な施設での研修、市民向けの講演などを行っています。市民の健康づくりや施設の感染対策の向上など、地域とともに活動をしています。

「残された機能を最大限に活かし、その人らしく生きること」「(入院を)療養の場から生活の場へ」をモットーに多職種と連携しながら支援を行います。

※5階東西病棟は同一の機能を有しています

「残された機能を最大限に活かし、その人らしく生きること」「(入院を)療養の場から生活の場へ」をモットーに多職種と連携しながら支援を行います。

※5階東西病棟は同一の機能を有しています

救急12床と内科系25床を有し、救急病床では24時間365日緊急入院を受け入れています。神経症状や呼吸・循環などの全身管理を行い、異常の早期発見や合併症、2次的障害の予防に努めます。 現在はコロナウイルス感染症の患者さんにも対応。

脳血管障害の急性期に対する治療を行うのが集中治療室。脳卒中の専門知識を持つ医師や看護師、リハビリテーションスタッフらの専門チームが24時間体制で治療を行います。

脳血管疾患の発症直後の治療から、脳外科・整形外科の術後管理、血管内治療後の全身管理、呼吸循環管理まで、一般病棟では管理が困難な治療に携わっています。